作者:韦承金

人物小传

倪庆饩,南开大学教授。1928年出生,湖南长沙人。1949年毕业于曾被誉为“东方哈佛”的上海圣约翰大学。1947年开始从事翻译,翻译发表了希曼斯夫人的诗《春之呼声》、契诃夫的小说《宝宝》等。毕业后先在北京某对外文化交流部门工作,后任教于湖南师范学院中文系、外文系,70年代末调入南开大学公共外语教学部任教后重拾译笔。尤其擅长诗化散文翻译,出版译著20多部。在中国翻译史和英美文学研究方面颇有建树,发表论文多篇。

寻访倪庆饩教授很是费了一番周折,甚至在南开大学外国语学院工作多年的教师,也没听说过这位教授。

打听倪庆饩教授,是因为我最近在某张报纸读到作家桑农的一篇文章,对这位译作等身而默默无闻的“隐者”翻译家表达了敬意——在现行的大学评价体制下,翻译乃至文艺创作都不算“科研成果”,不能成为业绩考核和职称晋升的条件,然而“倪庆饩已是耄耋之年,还在源源不断地推出一部又一部新的译作,就不能不令人顿生敬意”。

桑农早些年曾读过许多“倪译”外国散文,只是当初“糊涂”,“仅仅在意原作者,而没有留心翻译者”。后来在《读书》杂志读到一篇文章所介绍的“倪译英国散文四种”,都是桑农感兴趣的,于是他开始关注起这位并非名声显赫的翻译家。这才发现,自己早些年读的许多外国名家散文集译本,如《史蒂文生游记选》《赫德逊散文选》《小泉八云散文选》《普里斯特利散文选》《布罗斯散文选》《高尔斯华绥散文选》《卢卡斯散文选》,其译者竟然都是倪庆饩先生。

通过搜索引擎检索,我还在网上发现,著名艺术史学者、翻译家缪哲在多年前发表于《中华读书报》的一篇文章中说:“倪先生是南开一名普通的退休教师,我有幸与之相识;他善良,耿介,有性情,以译介英国散文为职志,七十好几了还愁米盐,然其志不辍。”

甚至还有学者认为,在南开大学,朱维之先生之后这一辈教外文的教授中,倪庆饩先生可以算是“南开的门面”,也是“中国翻译界的劳模”。

读到这里,相信许多文学和翻译的爱好者朋友,不免要往自家书架上扫两眼,或许在一些书脊上就印有“译者倪庆饩”呢?!或许也像我一样,很想近距离了解这位“非著名”翻译家。

可是对于如此之“南开的门面”,在南开园里竟然少有人知晓。打了几个电话,均告“查无此人”。这令我心中不由生出“寻隐者不遇”之感。

二

七拐八拐的,终于通过一位毕业多年的校友联系上倪庆饩先生。穿过南开大学西南村的几条小巷,在一排白蜡树后面有一栋年代久远的4层红砖老楼,老先生便住在这里的3楼。起居室兼做书房,陈设十分简朴,虽是水泥地板,但十分干净利索。整一面墙的大书架,在没有书架的那面素白墙上,点缀着的一两幅油画,连同那窗前的摇曳树影,颇为这间略有些幽暗的老屋增添了几分灵动的自然之趣。

“还是别写我了吧,我没做过什么值得称道的事,只不过随着性子干了些自己爱干的事。我喜欢安安静静的,再说我做的这点事情,真是没什么值得宣扬的。”对于我的采访,倪庆饩先生起初一个劲儿地婉拒。但当话题切入“翻译”时,不知不觉之间,老先生打开的话匣子再也没收住……1928年,倪庆饩出生于湖南长沙的一个盐商之家,抗战爆发后,一家人为了躲避战乱而远走他乡。经绕道广西、广东、香港,从海路北上抵达上海——那里有他家盐号的一个分店。在上海,倪庆饩补读了一年小学后,在大同大学附中念初中,后考入圣约翰大学附中念高中,并获免试升入圣约翰大学。

上海圣约翰大学是中国首个全英文授课的大学,有“东方哈佛”和“外交人才养成所”之雅称,在民国教育史上曾创下多项第一。而其附中与圣约翰大学的教育模式可谓是“一脉相承”的。所以倪庆饩从中学开始,便接受全英文授课,得到古典英语的熏陶。

1945年上大学后,倪庆饩先是在英语系学习。上得最多的课是文学课,这些课程都是按专题设立的,如莎士比亚专题课、英诗专题课、小说专题课等,系统而深入地介绍英语语言文学史上的那些重要作家及其作品。教课的多是美籍教师,战乱时也有从中国北方的大学转到上海圣约翰大学教书的著名教授,其中给倪庆饩留下深刻印象的是王文显教授和司徒月兰教授。

王文显曾任清华大学代校长、外国文学系主任,是中国现代戏剧的重要先驱之一,曾有学者认为当年曹禺从南开转学到清华,一半是冲着王文显的。而司徒月兰则是在教育界享有盛誉的英美文学家、南开大学英语系的奠基人。“司徒月兰教过我的英语基础课,她的英语发音挺好听的,讲得地道而流利。王文显教的是莎士比亚专题课,他讲课不苟言笑,然而有一种温文尔雅。而英诗、小说这些专题都是外籍教师教,他们的英语素养就不用说了,真是原汁原味。”这样的学习条件,让喜欢文学的倪庆饩如鱼得水。

对于文学尤其英国文学的深深喜爱,使倪庆饩有一种愿望——通过翻译来检验自己的学习所得,并以此与他人分享英国文学之魅力。为实现这种朴素的愿望,他在上大学时便开始尝试文学翻译。早在1947年,他就发表了自己翻译的希曼斯夫人的诗《春天的声音》。除了英语,倪庆饩早年还学过俄语、法语等,当时经他翻译而见于报端的契诃夫的小说《宝宝》,就是他“学而习”的尝试。

大学三年级结束,倪庆饩已经修满了英语系的学分,但离正式毕业还有一年时间。这一年,他转到新闻系学习。转到新闻系学习的想法也很“朴素”:“主要就是为了毕业后找工作能多一些选择,再加上当时觉得当记者也挺好的,记者的社会接触面比较广。”虽然后来对倪庆饩影响最深的还是英语系的学习,但新闻系的学习对他视野的拓宽却是大有益处的。

1949年毕业后,倪庆饩曾在北京短暂任职于某对外文化交流部门。后因患肺病而被迫离职回老家养病。1953年,他到湖南师范学院任教,开始是在中文系教外国文学。十余年的教学与研究,让他“打通”了欧洲文学史的“脉络”,这对文学翻译工作来说是一个极为重要的视野之基。正当倪庆饩想重续文学翻译之“前缘”,“文革”的来袭,却使他不得不暂时放弃——他在中文系教的外国文学课被批判为“公然宣扬资产阶级人道主义”。当时他觉着自己很委屈:“像雨果、狄更斯作品的价值,便在于人道主义精神,但当时讲这些,都是‘犯错误’的,那就真是没法讲了。”

于是,只知道温文尔雅,还喜欢在课堂上高谈阔论人道主义,而不知“阶级斗争”为何物的倪庆饩,只得转到英文系教语法了。虽然起初中文系的学生仍然追着将大字报贴到外文系来批判他,但那些枯燥的“主语、谓语、宾语、动词、名词……”逐渐为他筑起了临时“避风港”。

“文革”的遭遇时常让倪庆饩心有余悸,他因此得了一个教训:就算只是安守本分搞文学研究和翻译,也保不准哪天会被扣上莫名其妙的“帽子”。因此,倪庆饩的为学处世变得更加低调了,他时常暗暗告诫自己“不要出风头”。

三

倪庆饩重拾译笔,是在上世纪70年代末期调到南开大学任教之后。

改革开放带来了文艺的春天,初到南开,倪庆饩便开始在业余时间做一些翻译工作,当然,只是“试探性的”,因为“还是怕又挨‘批判’”,所以难免“有点战战兢兢的”,都是以零散的短篇为主。他当时只是公共外语教学部的一名普通教师,觉得“光教书没劲”,所以“还是要搞点文学的东西”。

倪庆饩虽然很低调,但还是引起了同事的注意。经同事张镜潭教授介绍,倪庆饩认识了著名诗人、学者、南开大学原英文系主任柳无忌先生。柳无忌自上世纪40年代末,一直客居美国,70年代后多次回国,专程来南开园会晤亲朋好友,足见对南开的深情厚爱。

柳无忌对倪庆饩的译才很重视,他当时主编的《英国浪漫派诗选》,其中“雪莱诗选”与“济慈诗选”的翻译,便由倪庆饩、周永启共同承担。柳无忌深受英国浪漫派诗人(特别是雪莱)的影响,他在耶鲁大学获得英国文学博士学位的论文题目便是“英国浪漫主义诗人雪莱”,由倪庆饩来翻译雪莱,可见其对倪的赏识。

时任南开大学中文系主任的著名学者朱维之先生对倪庆饩也是多有提携。他称赞倪庆饩是“年富力强的英文教授”“有丰富的教学和翻译经验”“译笔清新自然,足见功力”,并多次为倪庆饩的译著作序。

朱维之先生曾提出将倪庆饩从公共外语教学部调到自己的“麾下”——中文系工作。但考虑再三之后,倪庆饩觉得自己是拙于应付人际关系的那一类人,来到南开大学公共外语教学部之后,好不容易才刚与周围同事熟悉起来,此时若是调到中文系,势必又要花很多精力来处理人际关系,这太折腾了。另外,他认为自己不是南开毕业的,是个“外来户”,到中文系教外国文学也许能充分发挥自己的特长,但可能会让被自己取代职位的那位任课教师感觉不舒服。“有时真是觉得人际关系比搞学问更难。我就想凭自己的业务水平站稳南开的讲台,不想出什么风头。”倪庆饩感叹。因此,他虽然很感激朱先生的赏识,但最终还是婉言谢绝了他的美意。

除了与朱维之、柳无忌有较多的交往,倪庆饩与著名作家、翻译家、南开大学原外文系主任李霁野先生也有几面之缘。在倪庆饩记忆中,李先生“十分和蔼可亲,总是客客气气的”。李霁野也曾帮倪庆饩推荐出版译著。本文前面所提及的作家桑农的那篇文章,题目就是“倪庆饩致李霁野的一封信”,信中提到李霁野先生向某出版社推荐出版倪译《巴兰屈雷公子》,但并不是很顺利,按出版社编辑在复信中的说法,该出版社只出版现当代作品,古典的东西不列入计划。由此亦可想见,倪庆饩当年译著出版过程多么艰难,成果的取得又是多么不易。

相比退休前的“小打小闹”,1989年退休后他的文学翻译可谓“勇猛精进”。至今已出版的20多部译著,大多是退休后完成的。

四

著名诗人、翻译家余光中曾说:“读一本书最彻底的办法,便是翻译。”倪庆饩对此深有同感,对他来说,一部又一部译作的行世,也标志着自己完成了一次又一次“深阅读”的心灵之旅。

而他“深阅读”的对象,多是欧洲文学史上有深远影响的经典之作。也许翻译侦探类、时尚类的作品能获取丰厚的稿酬,但倪庆饩向来不屑于此。因为对他来说,如果翻译过程中无法获得精神的滋养,稿酬再多也是得不偿失的。

缪哲说倪庆饩的生活苦得“愁米盐”也许夸张了些,不过从他所居住的老房子来看,他的生活条件的确不算太好,即便这样,他还是“不改其乐”。

翻译威廉·亨利·戴维斯的《诗人漫游记·文坛琐忆》给倪庆饩的启发是:一个身患残疾的穷诗人也可以从徒步旅游中找到乐趣和朋友。“我同意他的观点:要使人快乐,需要的东西其实是那么少。”而洋溢在史蒂文生《驱驴旅行记》中的热爱生活、不畏艰险的精神,使倪庆饩“自愧弗如又受到鼓舞”。

倪庆饩尤其擅长翻译诗化散文,他翻译的文学作品,许多读者读了深受启发,并写了书评发表在《中华读书报》《文汇读书周报》等报刊上,虽然并不一定注意到“译者倪庆饩”,而只是关注译文本身,但倪庆饩对此并不介意,他认为翻译本身是一个幕后工作,译者并不需要很大的公众知名度。

其中有位读者在《中国图书评论》上发表的一篇书评,对倪庆饩翻译的《格拉斯米尔日记》这样评论:“读这部日记,可以使我们在喧嚣的世界中感到一些清静和爽逸,可以使心灵在物欲横流的时代得到一种净化与抚慰。应该说,多萝西给我们纷繁躁动的现代生活提供了某种借鉴:我们似乎忘记了还可以从大自然中获得意义和启示,从而对抗庸俗、畸形、冷漠的城市生活,保持心灵的健康与安宁。”

多萝西·华兹华斯在《格拉斯米尔日记》中,描绘了格拉斯米尔湖畔的湖光山色,其中有这样一段:“向远处望去,在阳光下飞翔的乌鸦变成了银白色;当它们向更远处飞时,就像水波荡漾似的在绿色的田野上滚动……”如此灵动的文笔,清新而自然,仿佛诗中有画。每个词句看起来都很简朴,甚至是口语风格的,但组合在一起却能体现一种诗意来。

翻译过程中,碰到这类“词浅意深”的作品,倪庆饩从未敢掉以轻心。口语风格的词汇与句式看起来比书面语要普通平易,但要译得“如闻其声,如见其人”确非易事。“比如girl这个词,书面语可译作‘女郎’,或通译为‘姑娘’‘女孩’,口语则可译成‘闺女’‘妞’‘妹子’‘丫头’‘姐儿’等,但文学作品中的口语不完全等同于生活中的口语,是经过作家加工的口语,翻译如果在文体风格上也能跟原文吻合,就称得上是传神的译文,优秀的译作。”

“朱生豪翻译莎士比亚,虽然很通畅,但简直成了散文,我不太赞同这样的译法。我更喜欢卞之琳那样,以诗译诗。”倪庆饩觉得,翻译的“火候”十分重要:“译文读起来不能完全是洋文那样的味道,必须有中文的流畅凝练,但又不能完全地‘意译’,要保留点‘洋味’,这样才耐品——这个分寸的把握是十分重要的,又是十分的难。”

在现当代翻译家中,倪庆饩比较推崇傅雷、巴金,他认为好的翻译家必须像他们那样,具备很高的中文功底和文艺素养,诚如傅雷所言:“一个成功的译者除钻研外文外,中文亦不可忽视……译事虽近舌人,要以艺术修养为根本:无敏感之心灵,无热烈之同情,无适当之鉴赏能力,无相当之社会经验,无充分之常识(即所谓杂学),势难彻底理解原著作,即或理解,亦未必能深切领悟。”

“要提高自己的翻译水平,一定要读中国古诗文,那些丰富而凝练的词句,在翻译中随时可以派上用场。”倪庆饩喜欢读苏东坡、归有光、梁启超等的散文。其实早在圣约翰大学念书时,倪庆饩就选修了中文系的一些课程,如中国文学史、杜诗研究等。

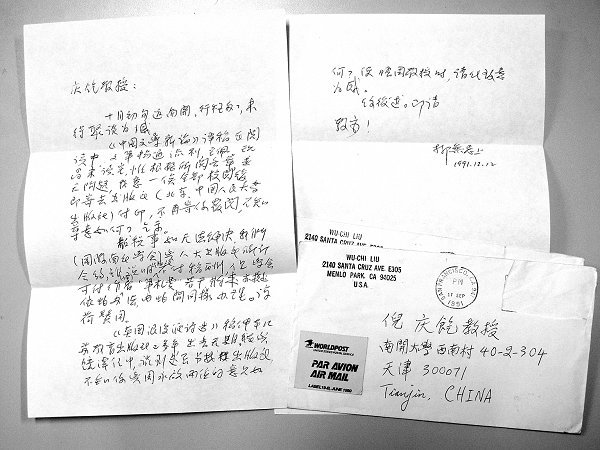

有了这样的中文功底,倪庆饩在翻译外国文学时才能做到“游刃有余”。大概正是基于此,柳无忌先生才很信任地将其英文著作《中国文学概论》交给倪庆饩翻译成中文。倪庆饩至今还珍藏着柳无忌当年在美国收到译稿之后给他的复信。柳先生在信中说:“《中国文学概论》译稿在阅读中,文笔畅通流利,至佩。现尚未读完,惟根据所阅各章,并无问题……”后来,经柳无忌推荐,这部译作由中国人民大学出版社出版。

退休前,倪庆饩在南开大学主要负责基础英语课教学,但他并不是“照本宣科”地念教材,他觉得那样教课很没意思——老师教得也没意思,学生听得也没意思。他课上讲的甚至不仅仅限于英语。

中国社会科学院文学研究所编审祝晓风在南开大学上学时,给他上英语精读课的就是倪庆饩先生。祝晓风一直觉得这位老师的课讲得很特别,“一个教公共英语的老师,在课上总是讲着讲着就提起王国维、陈寅恪,还有梁启超”。

“他似乎对手上的课本并不十分在意,教这些东西,在他眼里好像只是小技,并非学习英文的大道与鹄的。”祝晓风说。

五

采访之前,我一直忐忑于自己对于外国文学和翻译的无知,生怕听不懂倪庆饩先生所谈论的内容。事实上,交谈的过程,十分轻松愉快。

倪庆饩先生的身上有一种学人特有的儒雅气质,但他说话时从不“掉书袋”,也不像一些会说点外语的中国人那样,说国语时冷不丁冒出一两个外语单词来。甚至提到那些外国作家的名字时,倪庆饩都不以外文发音,而是言其中文译名。有位哲人曾说:“会读书的人说话时,他要说他自己的话,不堆砌名词,亦无事旁征博引;反之,一篇文里引书越多的一定越不会读书。”信哉斯言。

虽然倪庆饩先生所翻译的对象,都是自己所喜爱的作家的作品,但他并非对其一味赞美,对其得失,他有自己的主见。比如,他对卢卡斯的看法是:“他写得太多,有时近于滥,文字推敲不够,算不得文体家,但是当他写得最好的时候,在英国现代散文史上占有一席地位是毫无疑问的。”而对于自己十分推崇的小泉八云(原名拉夫卡迪奥·赫恩),倪庆饩认为:“我并没有得出结论说赫恩的作品都是精华,他的作品往往不平衡,即使一篇之中也存在这种情况,由于他标榜搜奇猎异,因此走向极端,谈狐说鬼,信以为真,这样我就根据我自己的看法有所取舍。”

正因为眼界高,所以倪庆饩时常感叹“‘译’海无涯”,每当翻看自己从前的译作,他总能发现不足,于是他总没法“消停”下来。他最近翻译了阿尔多斯·赫胥黎的《水滴的音乐》,目前译稿已交给一家出版社。

在长期的外国文学教学和翻译实践中,倪庆饩还开辟了一条属于自己的学术研究道路,他的研究方向侧重于中国翻译史。“中国翻译史是个冷门的研究方向,很少有人问津。但我觉得通过这个角度可以管窥中外文化交流的历史及其当代意义。”倪庆饩颇有远见地说。在这方面他曾发表过《我国历史上翻译制度的演变》《晚清翻译概略》《明清之际我国的科技翻译》《严复的翻译理论与实践》等多篇论文。

闲时,倪庆饩喜欢听舒伯特、贝多芬的音乐,欣赏莫奈、毕沙罗、西斯莱等印象派画家的画册。他觉得,文学与音乐、绘画确是相通的,能够直抵人性的本真。最近他还着手自学德语,仅仅因为喜欢读海涅的诗:“虽然冯至的翻译很好,但我还是喜欢读原作。”

临别时,倪庆饩赠给我今年出版的一期《散文》(海外版)双月刊杂志,这本杂志有个栏目叫“海外佳作赏析”,该期赏析者是百花文艺出版社原副总编辑、著名作家谢大光先生,他所赏析的是布罗斯的《四月的气息》和小泉八云的《草百灵》。

谢大光所赏析的这两篇散文,译者分别是“林荇”“孟修”。

“‘林荇’‘孟修’一般人都不知道是谁。”倪庆饩稍微顿了顿,脸上露出一丝神秘而自得的微笑,“其实那都是我的笔名。这两个笔名我用了好多年。我还用过别的一些笔名,有的因为长时间不用,连我自己都忘掉了……”